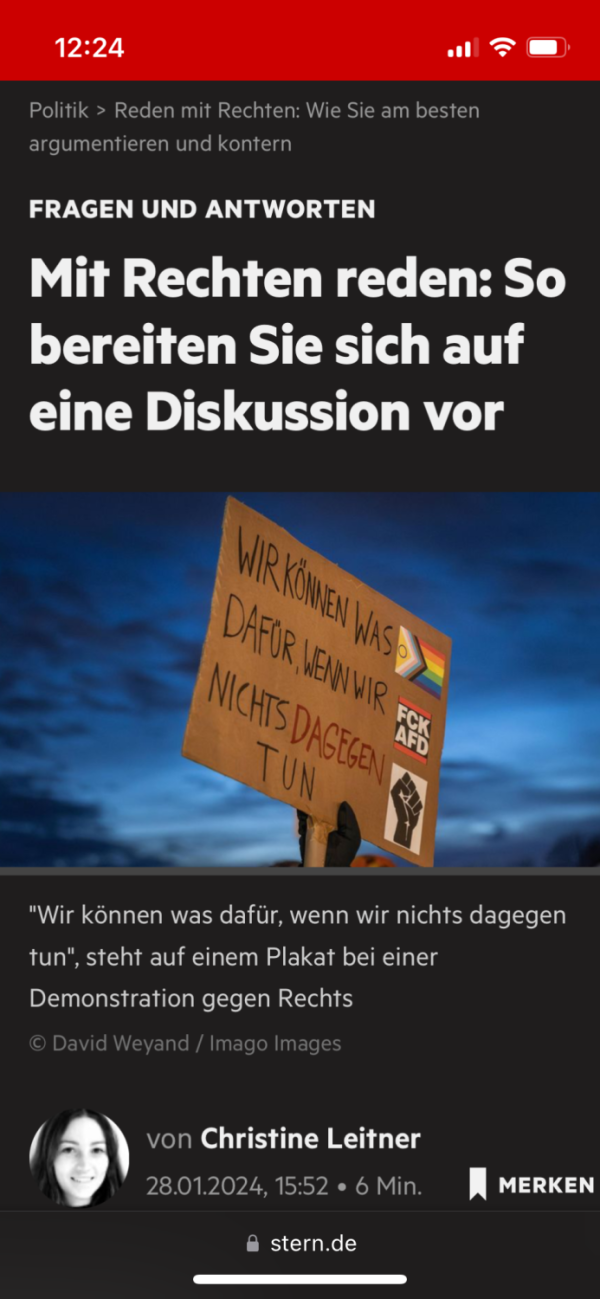

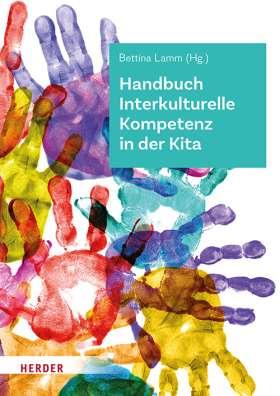

Migration bereichert Menschen seit jeher, aber kann auch zu Konflikten führen… Kulturelle Gruppen sind in sich vielfältig, aber viele können ihre Vielfaltsaspekte nicht leben... Zugewanderte möchten sich mit ihren Kompetenzen einbringen, aber werden oft nur defizitär gesehen… Manche möchten eigentlich mit anderen im Einklang leben, aber sind sich ihrer ungewollten Diskriminierungen oder Rassismen gar nicht bewusst… Andere beleidigen und bedrohen Dritte ganz bewusst, aber Wegschauen und Schweigen lösen das Problem nicht… Es gibt viele bunte Projekte, aber das reicht oft nicht, Strukturen der Gesellschaft und von Institutionen müssen immer wieder kritisch hinterfragt und verändert werden… Fachleute möchte ihr Wissen weitergeben, aber es kommt bei ihren Teilnehmenden nicht richtig an… Kommunikation sollte uns verbinden, aber oft führt sie eher zu Missverständnissen…

Mit diesen Themen befasse ich mich nun schon seit vielen Jahren. Ich möchte Ihnen mein Wissen weitergeben. Mein Ziel ist, Dinge klar zu benennen und dass wir in einer sich stark verändernden Welt alle gut miteinander auskommen.